なぜ欧米は回復して日本は過去最低ペースなのか?

少子化問題がより深刻化しています。8月末、厚生労働省が公表した人口動態統計(速報値)によると、2022年1月から6月までの出生数は38万4942人。これは過去最少だった2021年の出生数(81万1604人)をさらに下回るペースです。

一方、8割の欧米先進国では、2021年の出生率が前年比で上昇しているといいます。つまり多くの欧米先進国では出生率が回復、コロナ禍で全世界的に広がった“産み控え”から脱しつつあるのです。

第2次~第4次安倍内閣では少子化対策・子育て支援担当として内閣官房参与も務めた慶應義塾大学医学部名誉教授で産婦人科医の吉村泰典先生はこう指摘します。

「日本の少子化が危機的な状況であることは言うまでもありませんが、ではどうして欧米先進国では2021年の時点で状況が変わったのか。日本はなぜいまだに回復していかないのか。ここについて考える必要があると思っています」

少子化問題を放置することは、子どもたちがつくる未来の社会に禍根を残すことにもなります。子どものいる方々にとっても、もちろん子どもたちにとっても、無関係なことではありません。今回はそんな少子化について、吉村先生と考えてみたいと思います。

コロナはジェンダー格差を可視化した

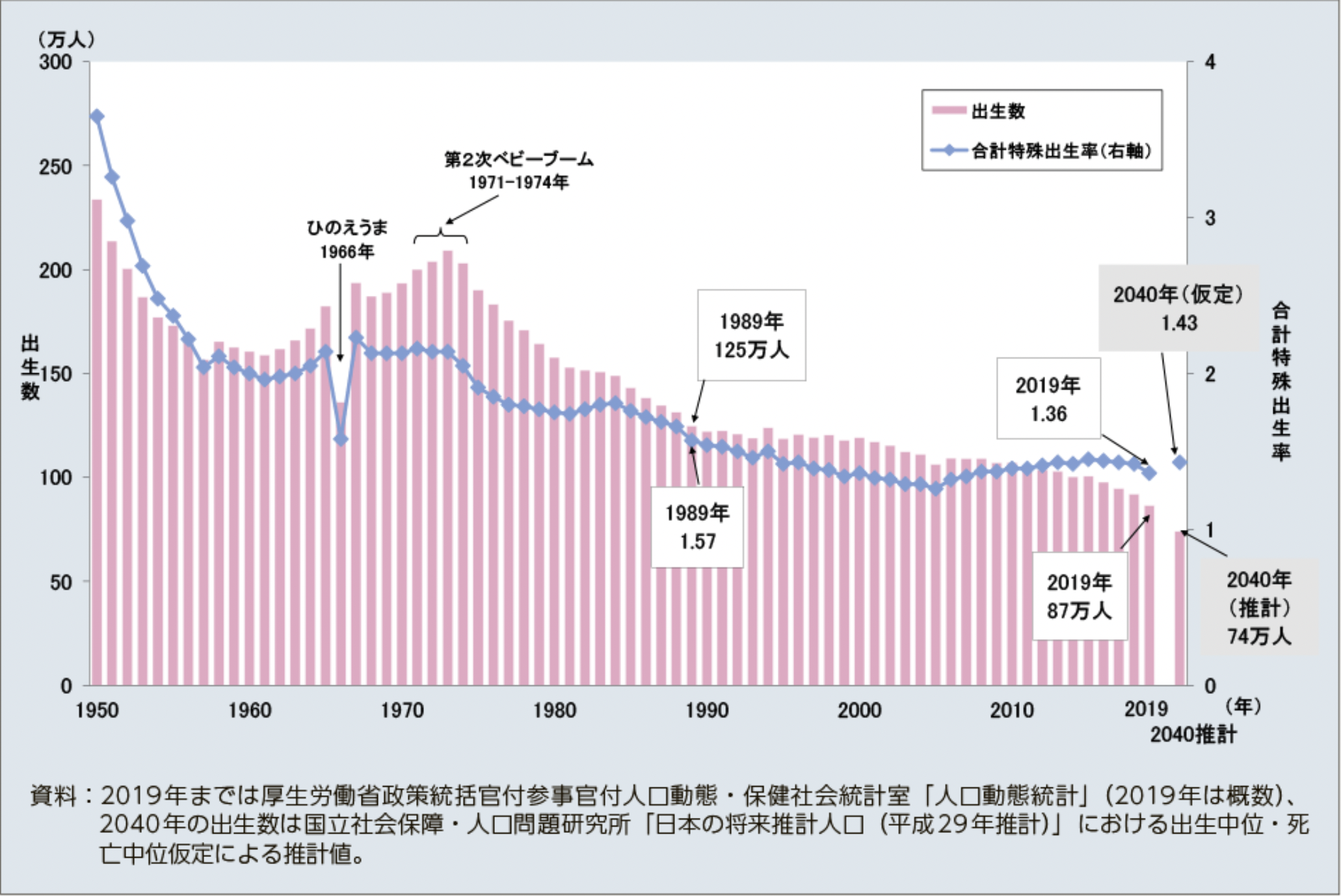

――日本では1975年から現在まで少子化現象が続いています。社会課題として意識されたのは90年代に入ってから。そこから国を挙げて少子化対策をし、2000年代に少しだけ出生率は回復したものの根本的な解決には至っていません。

吉村先生:そして、ここに来てかなり厳しい局面を迎えています。改めて数字を見比べてみれば、その深刻さがわかります。2000年は約119万人の赤ちゃんが生まれていましたが、2016年に統計史上はじめて100万人を割りました。この時、大きなニュースとなりましたが、今や80万人を切ろうとしている。要するに、たった6年で20万人も減っているわけです。この急激な出生数の低下は、もはや“危険水域”を越えていると言って過言ではありません。

――特にこの2年は新型コロナウイルス感染症の影響も大きいですよね。

吉村先生:そうですね。しかし世界に目を向けると、そうではありません。経済協力開発機構(OECD)に加盟する高所得国23か国のうち19か国の出生率は、2021年度に前年比で上昇しているんです。一方で日本や韓国などは低迷したまま。なぜこのような「差」が生まれるのかは、しっかりと向き合わなければならないと思います。

――その「差」を生む要因はどこにあるとお考えでしょうか?

吉村先生:コロナ対策は各国の社会的・文化的な背景も影響し、個々人の取組み方も違うものなので、一概には言えない部分もありますが、やはり日本の少子化が回復しないのは社会における女性の立場が弱いことが大きな要因だと考えています。よく言われていることですがジェンダーギャップ指数が高い(=男女格差が少ない)国ほど、出生率は高まる傾向があることはデータでも明らかになっています。コロナ禍の局面で、それが如実に表れていることが、この「差」を生んでいるのではないかなと思います。

――ジェンダー格差がコロナ禍でより露呈し、それが少子化を加速させていると。

吉村先生:はい。この国でのジェンダー格差はコロナ以前からずっとあった問題ということを考えると、コロナがジェンダー格差そのものを可視化したとも言えます。つまりコロナが日本社会にかけた負荷は、より女性に向かっているのが実態なのでしょう。

――吉村先生はかつて少子化対策・子育て支援担当として内閣官房参与も務められており、日本の少子化問題と向き合い、そして解決するための政策提案などもされておりますが、日本の少子化が(コロナに関係なく)改善されない大きな理由も、ジェンダー格差にあるとのお考えでしょうか。

吉村先生:私はそう考えます。そもそも少子化は先進国共通の悩みです。社会が豊かになればなるほど、子どもを産み育てることにメリットを感じない若者が増えるということなのかもしれません。

ただ、先進国の中にあり、日本の少子化は「甚だしい」のです。私は、少子化は社会の歪みの結果だと思っています。では日本社会の歪みとはなにか? さまざまなものがあるでしょうが、根底にはやはりジェンダー格差が大きいでしょう。

――世界経済フォーラムが発表する「ジェンダー・ギャップ指数2021」によると、日本のジェンダーギャップ指数は156か国中120位。これは先進国最低レベルで、アジア諸国の中でも韓国や中国、ASEAN諸国より低いですね。

吉村先生:それを社会の歪みと言わずしてなんとやら、ですよ。そもそも日本の少子化の要因は「女性の社会進出」「未婚化」「晩婚化/晩産化」と見るのが一般的です。この3つとも関連性があり、女性の社会進出が進んだことでそれぞれの現象が玉突き事故的に起こっているとも言えます。つまり3つの要因が負のループを起こしている。なぜか? それはジェンダー格差を解消しないまま、女性の社会進出が「形」だけ進んでいったことと関係があると思っています。

――と、申しますと?

吉村先生:欧米先進国では急速にジェンダー格差を埋める努力をしていきました。事実、欧米先進国の場合、女子労働力率(25-34歳)と出生率の相関データを見てみると、女性の労働力率が高いほど出生率が高いケースが多いんですね。日本の場合は働いていると出生率が下がる。まったく逆の動きをしているんです。これは欧米先進国が、女性が働きつつも子どもを産み、育てやすい社会になっていることの表れだとも言えます。

――国として、社会として、働く女性をサポートしていることが、この差を生んでいるわけですか。

吉村先生:そう思いますね。その差を埋めるには(男女関係なく)雇用を安定化させ、また育児に関する公的支援もより充実させる必要性があります。さらに子育てをしながらでも就労しやすい労働環境の整備を、先進的な企業だけでなく社会全体で取り組んでいかなければならない。どんな職場であろうとも、どんな立場の方でも、働きながら子育てができる社会に変えていかなければいけません。

――雇用や労働環境含めて、育児しやすい社会をつくっていかないと少子化なんて解決しないということですね。

吉村先生:そうです。核家族化で親(祖父母)のサポートがない状態で、またご近所付き合いも希薄となるなかで、実質ひとりで子育てをしている女性も少なくないわけです。そしてコロナ禍は “ワンオペ育児” をしている女性により大きい負担をかけている。そういう状況が見え隠れしているような社会で、どうして女性が子どもを産み、育てたいと思えるのか、という話に尽きると思います。

――先日、国立社会保障・人口問題研究所が「第16回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)」を発表していますが、それによると「結婚したら子どもはもつべきだ」と考える18~34歳の未婚女性は36.6%にまで減ってしまったそうです。これは前回調査(2015年)から30ポイント以上ダウンしています。

吉村先生:私もその報道を見て愕然としました。たった6年で「結婚したら子どもはもつべきだ」と考える未婚女性が半減しているのです。もちろん子どもなんて必要ない、ほしくないという若者は一定数いるでしょうし、そこは価値観の問題なので大いに認めるべきだし、部外者がその判断を批判すべきではありません。ただ、本当は子どもがいる人生を選びたいのに、経済的な理由、その他諸事情でそれが叶わないという若者が多いのだとすれば、それは絶対にあってはならないことだと思います。

少子化をなくすには「価値観」の転換が必要

――ポストコロナの少子化対策はどうあるべきなのでしょうか。

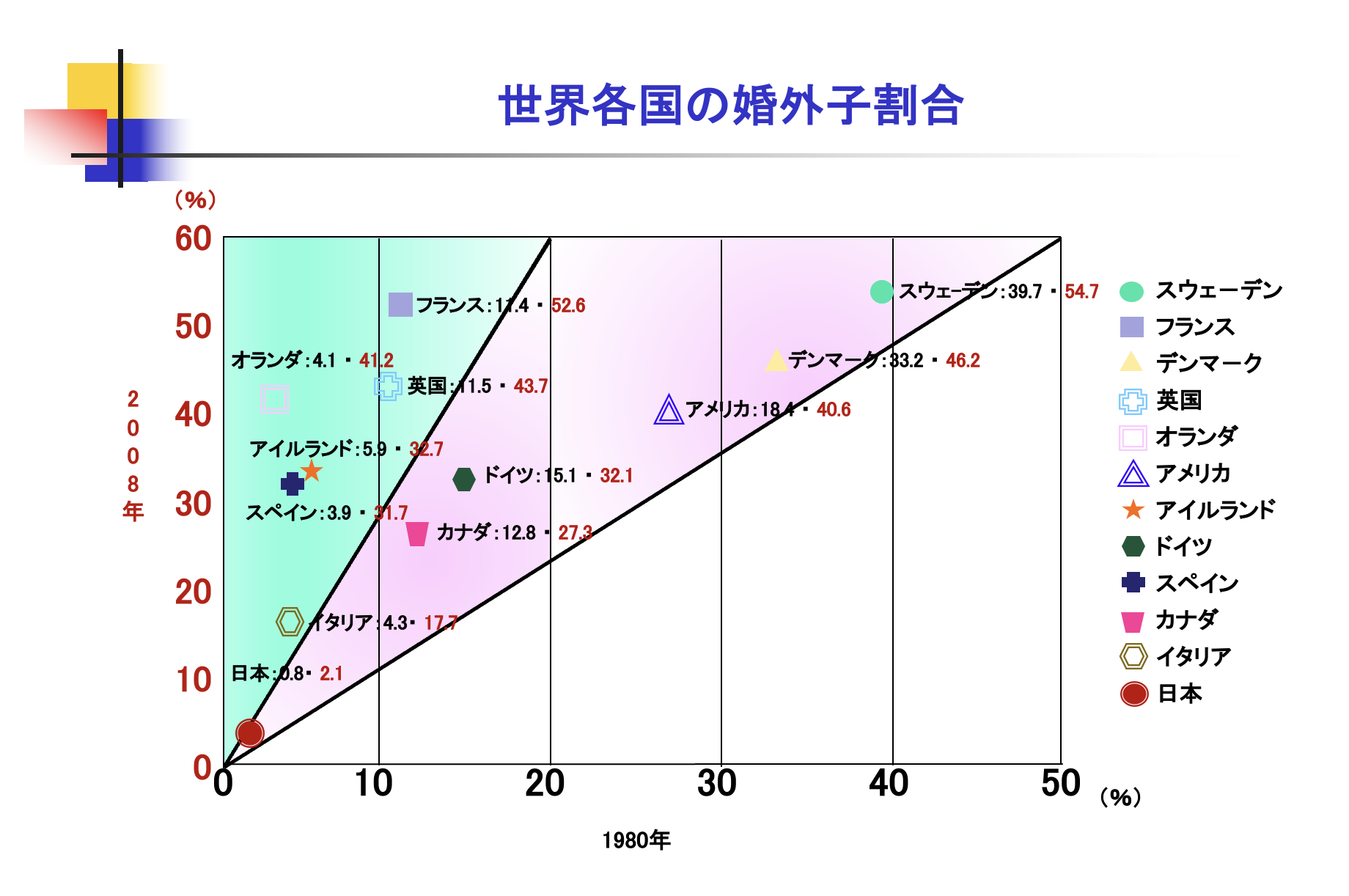

吉村先生:本当の意味で「多様性を認める社会」に変わることだと思います。たとえば婚外子。欧米先進国ではこの30年、40年で婚外子が増えているんですね。これがなにを意味するかというと、結婚するしないに限らず子どもを育てたいと思う女性が増え、またそれを支える制度設計がなされ、それがちゃんと機能しているということです。

たとえば1980年のフランスの婚外子割合は11.4%でしたが、2008年には52.6%にまで増えています。オランダは4.1%(1980年)が41.2%(2008年)に、英国は11.5%(1980年)が43.7%(2008年)に、保守的と言われるドイツでさえ15.1%(1980年)から32.1%(2008年)にまで増えています。日本はというとたった2.1%(2008年)なんですよ。

――欧米では3分の1から半数が婚外子なんですか。すごいですね。

吉村先生:それで成立しうる社会を各国がつくっているということです。要するに女性がひとりでも子どもを育てられる公的支援を整え、何より社会の意識を変えているんですね。結婚してもしていなくても、子どもは社会が育てるべきであるというコンセンサスがある。

かつての欧米社会も結婚したもの同士が子どもを持ち、育てるということがあるべき家庭像とされていたわけですが(そしてその価値観は今も残りつつ)、オルタナティブとして結婚という形態をとらないカップルを認め、その子どもたちも含めて子育ては社会全体でするべきだ、という考えが浸透したわけです。そして婚外子の不利益というものを、取り除いていったと。そうやって社会が変わってきているんです。

――その一方で、日本は(その点においては)ほとんど変わっていないわけですね。

吉村先生:はい。90年代以降、日本政府は少子化対策としてさまざまな施策を実施してきましたが、非婚シングルマザーへの支援策はまったくと言っていいほど進んでいません。それは制度設計側に、非婚での出産に対する偏見があるからに他なりません。じゃあ制度設計者側だけの問題かというと、そうではないでしょう。やはり社会全体が非婚シングルマザーに寛容ではないのです。いかなる理由であっても、どんな女性にも等しく社会として子育てを支える意識を持つことが重要かなと思いますね。

吉村先生:「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」(SRHR)という言葉を最近よく耳にするようになりました。日本語では、「性と生殖に関する健康と権利」と訳されます。すべての人の「性」と「生き方」に関わる権利を認めるべきであろうという動きが全世界に広がりつつあります。

――すべての人の「性」と「生き方」に関わる権利、ですか。

吉村先生:妊娠したい人、妊娠したくない人、出産に興味がない人、どんな人であっても心身ともに満たされ健康でいられる権利がある。産むか産まないか、いつ・何人子どもを持つかを自分で決める権利、さらに妊娠、出産、中絶など「生殖」に関するすべてのことを自分で決められる権利――つまりは、いかなる性であっても、自分の人生を自分で決めるべきである、その権利を有するべきである、という考え方ですね。

――多様性を認める社会が目指すひとつの考え方みたいなものですね。

吉村先生:少子化対策を考える上でも、この「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」は大変重要なポイントになると思っています。日本の少子化対策というと、かつては産めや育てやと女性に強いる傾向がありました。今はそこまでそのような考え方を露骨に主張することは憚れてはいるけれども、根底にある価値観は変わっていないように思うんです。だから、そこから変えていかないといけない。

――ジェンダー格差に本質的に向き合い、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」について理解し、それを社会の共通認識にしていく。そうやって価値観を転換していかないと、少子化なんて変わっていかないと。

吉村先生:私は、そう思いますよ。あとメディアには子育ての素晴らしさをもっと発信してほしいですね。どれだけ出産や子育てが素晴らしい体験かをもっと伝えてほしい。私はさまざまな経験をし、医師として要求される仕事をしてきたとの思いはありますが、そのどんな仕事よりも子育ての方が難しく、素晴らしいものだと真剣に思っています。子育て経験は私の人生をより豊かにし、人としての成長も促してくれました。

もし若い人が「その素晴らしい未来・可能性」を知らずして、子どもなんていらない、自分の人生に子どもなんて必要ないと本気で言っているのであれば、それはとても残念なこと。メディアは課題を可視化することが大きな仕事だと思いますが、それだけじゃなく子育ての素晴らしさをもっともっと伝えてほしいですね。

――そうですね。子どもを産み育てることは、本当に大変なことも多いですが、それを補って余りあるほどの喜びを届けてくれるもの。妊婦さんや子育て中のカップルの悩みや辛い気持ちに寄り添いながらも、その“事実”を伝えてみなさんが子育てに前向きになれるような記事を、これからも出していきつつ、社会全体として子育てをする意識が少しでも高まるお手伝いができればと思っております。

- 吉村泰典(よしむら・やすのり)

- 慶應義塾大学名誉教授 産婦人科医

1949年生まれ。日本産科婦人科学会理事長、日本生殖医学会理事長を歴任した不妊治療のスペシャリスト。これまで2000人以上の不妊症、3000人以上の分娩など、数多くの患者の治療にあたる一方、第2次~第4次安倍内閣では、少子化対策・子育て支援担当として、内閣官房参与も務める。「一般社団法人 吉村やすのり 生命の環境研究所」を主宰。