一般的に通常の性生活を送りながらも1年間、妊娠をしないと不妊症となります。特に女性の年齢が35歳を超えている場合は、不妊期間が1年未満でも、早期に検査と治療を開始したほうがよいとされています。

今や、妊娠を望むカップルの5組に1組が不妊の悩みを抱えていると言われる時代。そこで本記事は、慶應義塾大学名誉教授で産婦人科医の吉村泰典先生への取材をもとに、不妊症が判明した後の治療方法などをお聞きしました。

不妊治療をはじめる目安とは?

WHO(世界保健機構)によると、不妊症とは「妊娠を希望する男女が避妊しない性交を12か月以上続けても妊娠しない場合の男性、または女性の生殖器系の疾患」のこと。晩婚、晩産が一般化した日本では、女性の年齢が高い場合には、不妊期間が1年未満でも、より早期に検査と治療を開始したほうがよいという考えが一般化してきています。

なお、日本では妊娠を望むカップルのうちの20%近くが不妊の悩みを抱えていると推定されています。単純計算で5組に1組。これは世代問わずの統計となるので、年齢を重ねたカップルの場合は、その割合はもっと高くなります。

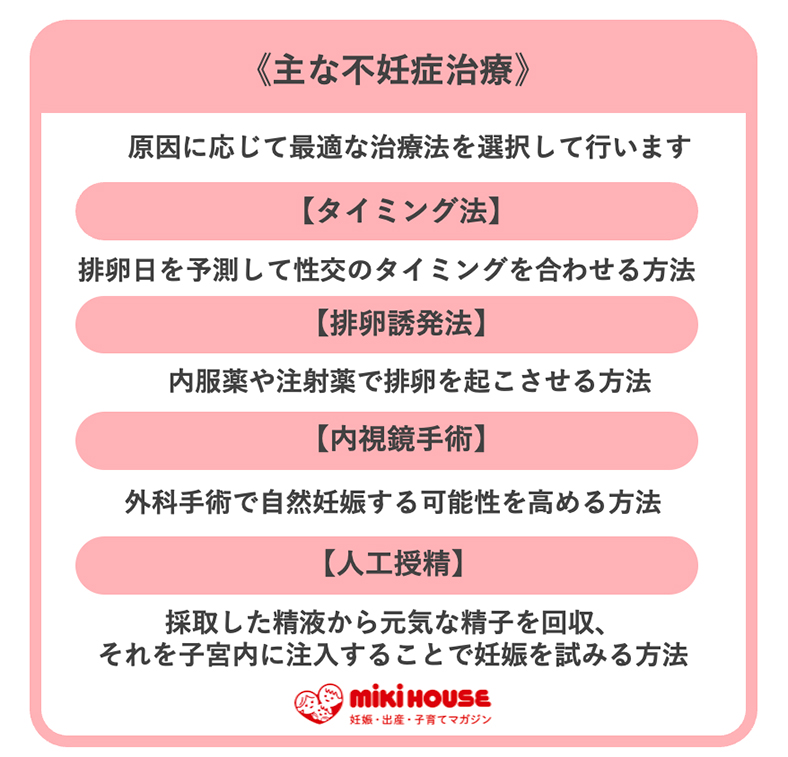

不妊の原因は男女ともにさまざま。検査で原因を調べて、なんらかの疾患があればそれに応じて最適な治療法を選択して行うことになります。主な治療法としては、タイミング法、排卵誘発法、内視鏡手術、人工授精、加えて体外受精など生殖補助医療などがあります。

一方で検査をしても「20%ほどは原因もわからない」(吉村先生)とのこと。そうした場合や、また年齢が高いカップルの場合は、不妊の治療をして妊娠へと導くというやり方ではなく、体外受精や顕微授精など生殖医療に入ることになります。

「最近の不妊治療のトレンドとしては、一歩目から生殖補助医療を選択するケースが増えています。不妊と気づいた時にはすでに40歳前後というカップルも日本では少なくありません。その場合、タイミング法からひとつずつ試していくと、あまりに治療に時間がかかってしまいますし、その間にも妊娠しにくくなってしまう可能性が高まります。そのため不妊の原因を特定してそこを治していきましょう、という段階を踏まずに、一気に生殖補助医療から始めることが多くなっているというわけです。

ちなみに体外受精、顕微授精、どちらの方法にもメリット、デメリットがあるため、採取した卵子の半分は体外受精、残りの半分は顕微授精をする“スプリット法”を採用するケースも増えています」(吉村先生)